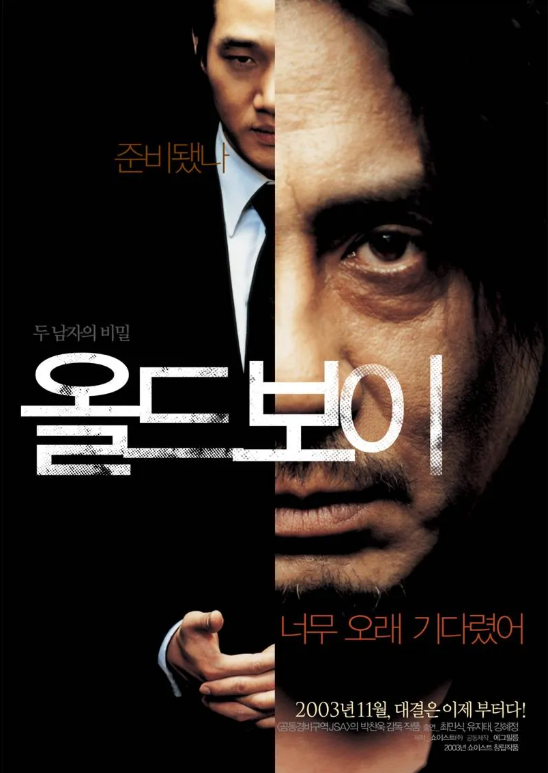

복수의 서사를 파격적으로 재해석한 서스펜스

복수의 서사를 파격적으로 재해석한 서스팬스 영화 '올드보이'는 전통적인 복수극의 공식을 파괴하며, 한국영화의 서사 구조를 한 단계 끌어올린 명작입니다. 영화는 주인공 오대수가 이유도 모른 채 15년간 감금되었다가 풀려난 뒤, 그 원인을 추적하는 과정에서 점점 더 충격적인 진실에 접근하게 되는 구조를 가집니다. 박찬욱 감독은 단순한 피의 복수가 아닌, 가해자와 피해자의 경계가 모호해지는 파국적 감정을 서늘하게 그려냅니다. 관객은 오대수의 분노와 혼란을 따라가면서, 복수가 단순한 정의 실현이 아니라 인간의 본능적인 고통 분출이라는 사실을 직면하게 됩니다. 특히 오대수가 마주하게 되는 진실은 단지 개인적인 트라우마를 넘어, 인간 존재 자체에 대한 철학적 질문을 던지며 영화의 주제를 한층 확장시켰습니다. 영화는 복수를 단순히 응징으로 그리지 않고, 인간이 파괴된 이후에도 과연 구원받을 수 있는가라는 깊은 고민을 동반합니다. 이처럼 '올드보이'는 감정의 파고를 극단까지 끌어올리며 관객을 몰입시키고, 마지막 반전을 통해 심리적 충격을 극대화합니다. 영화의 긴장감은 대사나 사건보다 심리적 흐름과 캐릭터의 선택에서 비롯되며, 이는 복수극이라는 장르 안에서도 드물게 감정적 깊이를 동반한 서사로 완성되었습니다. 박찬욱 감독은 이 작품을 통해 복수라는 테마가 지닌 윤리적 모호성과 인간 존재의 불완전성을 강렬하게 드러냈고, 이는 한국영화가 세계 영화계에서 독창적인 위치를 확보하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

파격적인 연출과 상징이 돋보인 영화적 스타일

'올드보이'는 스타일적으로도 기존 한국 영화들과는 확연히 다른 미학을 선보였습니다. 박찬욱 감독은 극단적인 구도, 과감한 색감, 파편화된 편집을 통해 인물의 내면을 외화 하는 데 성공했습니다. 대표적으로 복도에서 벌어지는 장도리 액션 신은 한 테이크 롱숏으로 구성되어, 인위적인 편집 없이 오대수의 절박함과 리듬감 있는 동작을 극대화합니다. 이 장면은 세계적으로도 연출적 교과서처럼 회자되며, '올드보이'가 단순한 서사 이상의 미학적 성취를 이룬 작품임을 입증합니다. 영화는 또한 상징의 활용이 탁월합니다. 살아있는 문어를 먹는 장면은 오대수의 야생성과 본능적 생존 욕구를 상징하고, 감금된 방의 벽지, 방송 화면, 시계 등도 모두 인물의 감정과 시간의 흐름을 암시하는 도구로 작용합니다. 박찬욱 감독은 현실과 환상의 경계를 자유롭게 넘나들며, 영화 전체에 초현실적인 분위기를 입혔고, 이는 비현실적인 복수극이라는 설정을 관객에게 설득력 있게 전달하는 데 큰 역할을 했습니다. 음악 또한 영화의 정서를 고조시키는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 클래식과 전자음악을 오가는 사운드트랙은 인물의 내면적 동요를 효과적으로 반영하며, 영화가 끝난 뒤에도 잔상을 남기는 데 큰 기여를 합니다. '올드보이'는 시각적 미장센과 음향, 편집, 구도까지 모든 요소가 박찬욱 감독의 철학과 감각 아래 치밀하게 설계된 작품이며, 이는 단순한 연출을 넘어 한 편의 미학적 체험으로 완성되었습니다. 파격적인 연출과 상징이 돋보인 영화적 스타일의 영화를 찾는다면 영화 ‘올드보이’를 추천드리겠습니다.

윤리와 도덕의 경계를 흐리는 반전

윤리와 도덕의 경계를 흐리는 반전을 보여주는 영화 '올드보이'의 가장 충격적인 지점은 마지막에 드러나는 반전 구조입니다. 영화는 오대수의 복수 여정을 따라가다 관객을 단번에 전복시키는 진실을 폭로하며, 단순한 서사적 충격을 넘어 윤리적 혼란을 유발합니다. 주인공이 추적해 온 진실은, 복수의 대상이자 전모를 설계한 이우진이 설계한 매우 치밀한 복수극이었고, 오대수가 그 속에서 의도치 않게 자신의 딸과 금지된 관계를 맺도록 조종당했다는 사실은 관객에게 극도의 불쾌감과 혼란을 안깁니다. 박찬욱 감독은 이 충격적인 설정을 통해 도덕의 한계, 인간의 죄와 벌, 용서와 속죄의 개념을 근본적으로 흔듭니다. 영화는 단순히 가해자와 피해자의 구도를 유지하지 않고, 피해자인 오대수가 또 다른 가해자가 되는 비극적 구조를 통해 인간의 본성에 대한 근본적인 질문을 던지는 영화입니다. 관객은 주인공에게 감정이입한 채 이야기를 따라왔지만, 마지막 반전 앞에서 그 감정이 배신당하는 감각을 경험합니다. 이 감정적 전복은 극도로 불편하지만, 동시에 영화를 오래도록 잊지 못하게 만드는 강렬한 인상을 남깁니다. 감독은 이와 같은 구조를 통해 영화란 단순히 즐기는 것이 아니라, 끝까지 질문을 남기고 고민하게 하는 매체임을 증명했습니다. '올드보이'는 윤리와 도덕, 진실과 조작 사이의 경계를 허물며, 한 인간의 복수가 결국 자신을 파괴하는 방식으로 귀결된다는 비극적 순환 구조를 완성했습니다. 이로써 '올드보이'는 한국 영화사에 길이 남을 충격적이고도 철학적인 걸작이 되었습니다.